基準9:社会連携・社会貢献

学生と教員の協働が生む地域活性化と福祉分野における社会貢献

取組み事例

社会連携・社会貢献に関する方針に基づき、学生や教職員が地域の活動へ参加することを推進しており、例えば、学生サークル「地域活性化サークル」で地元特産等を発信しているほか、「ヒロガクインクルージョン」では地域の包括支援センターと連携し、認知症予防や介護、医療、リハビリテーション等に関するサポート及び地域住民の交流の場を提供する「橙燦(認知症)カフェ」を法人内に設置する中等・高等学校の学生と協働で定期的に開催し、地域社会における福祉への理解と啓蒙に貢献している。これらの活動を「社会連携・社会貢献事業の情報公開・共有プラットフォーム」に集約し、学内での情報共有を強化することで、学生の自主性や実践力の更なる修得を促すとともに、地域課題の解決につなげていることは評価できる。

ここがポイント

- 大学の方針のもと、学生が積極的にボランティア活動に取り組める環境を整備し、全学的に地域課題の解決に努めている。

- 「地域活性化サークル」による特産物を広める取り組みや「ヒロガクインクルージョン」による認知症カフェの運営など、地域に寄り添う大学としての役割を果たしている。

- 地域における社会連携・社会貢献事業を学内プラットフォームに集約し、学内での情報共有を強化することで、学生・教職員の課外活動を促進している。

大学からのコメント

弘前学院の建学の精神「畏神愛人ー神を畏れ、人を愛する」は、創立者本多庸一のキリスト教精神と地域社会への深い愛情に根ざし、知識や技術の習得に留まらず、神を畏れる謙虚さと、隣人を愛する慈愛の心を育むことを本学の使命としている。建学の精神に基づき、本学は地域社会との連携・貢献を重要な責務と捉え、教育・研究活動を通じて得られた知恵と資源を、積極的に地域社会へ還元する取り組みを推進している。

「地域活性化サークル」による地元特産品の発信は、地域経済の活性化に貢献するとともに、学生自身の地域への愛着を育む貴重な機会となっている。「橙燦(認知症)カフェ」では、地域包括支援センターと高等学校の生徒が協働し、高齢化が進む地域社会の福祉課題に積極的に取り組み、地域社会全体の福祉意識の向上を図っている。さらに、「hug work」サテライト事業においては、障がいのある方々の就労支援という社会的な課題に対し、学生が主体的に関わることで、共生社会の実現に向けた実践的な学びにつながっている。冬季の除雪ボランティア活動は、地域住民の生活を支える直接的な貢献であり、学生・教職員が一体となって地域社会の困難に立ち向かう姿勢を育んでいる。ハンドベルクワイアは、学生と教職員が協働で取り組み、地域住民との温かい交流を生み出している。また、「大学コンソ―シアム学都ひろさき」との連携は、地域全体の教育水準の向上に寄与し、知の創造と活用を促進する基盤となっている。地域総合文化研究所による講演会・地域学講座は、専門的な知見を地域社会と共有し、文化的な発展に貢献するものである。特に、地域学講座や関連イベントにおいては、教員の指導のもと、学生ならではの視点や発想が地域活性化への新たな展開を生み出すことが期待される。

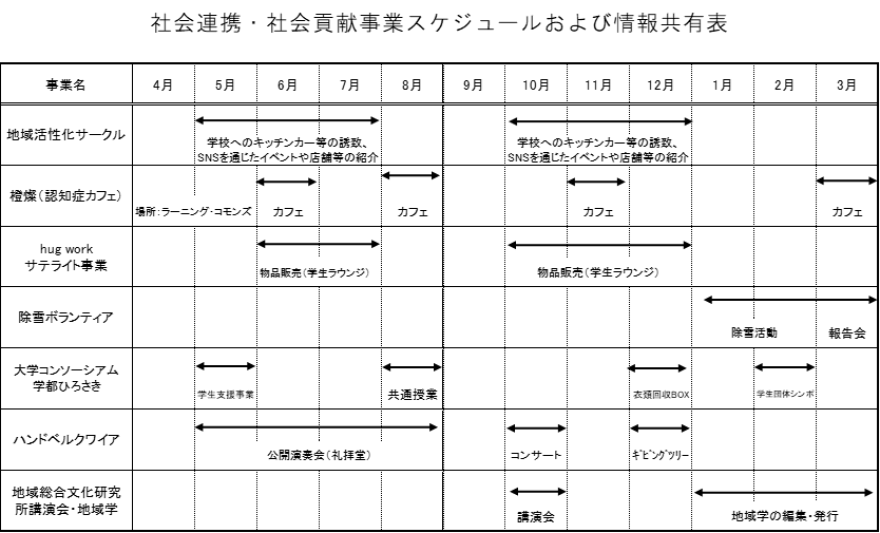

これらの活動は、「社会連携・社会貢献事業スケジュールおよび情報共有表」に集約し、学内での情報共有を強化することで、学生・教職員の自主的参加を促し、組織的な連携によって、より大きな地域貢献へと繋げている。

本学の社会連携・社会貢献活動は、学生を中心として地域社会の課題に向き合い、人を愛する心をもって地域社会に貢献することを目指している。今後も、地域社会との対話を重ねながら、教育・研究活動の一環として社会連携・社会貢献活動をより一層推進し、地域社会の発展に貢献できる人材育成に努めていきたい。