基準7:学生支援

多様な方策で学生の声を聴取して教育研究環境の改善・向上につなげる取り組み

取組み事例

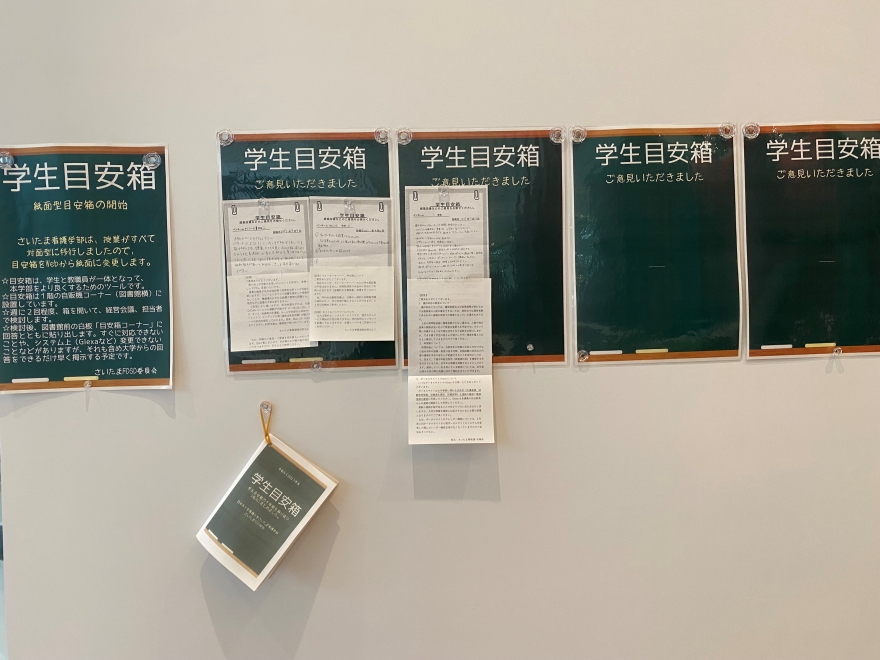

学生の声に真摯に向き合い改善につなげるために、図書館の利活用促進を目的とした学生の自主的な活動を通じたニーズ把握、「目安箱」「WEB目安箱」の設置、学生との意見交換会の定期開催などの機会を設け、各学部・研究科それぞれに設置した「学生生活・就職支援委員会」において検討し、図書の購入や実習施設の利便性向上を図る対策等につなげている。このことは、意欲ある学生に学ぶ機会を提供するという「学生支援の基本方針」に沿う取り組みとなっており、評価できる。

ここがポイント

- 「目安箱」「WEB目安箱」や面談機会を設けるなどの多様な方策を講じて、学生からの意見や要望を収集・把握しようと取り組んでいる。

- 学生から聴取した意見を各学部・研究科それぞれに設置した「学生生活・就職支援委員会」で精査し、教育・研究や施設・設備の改善に反映しようと取り組んでいる。

- 具体的な要望やニーズは、実習施設の利便性向上や図書購入の選定などに生かされており、このことが学生の主体的な学びの支援となっている。

大学からのコメント

本学は、学生の意見を取り入れる方法の一つとして「目安箱」を活用している。授業に関する意見や要望は「授業改善アンケート」からも得るが、アンケートは授業終了後に行うため、すぐに授業の改善にはつなげることは難しい。そこで、速やかな対応につながるよう「目安箱」を設けた。「目安箱」は、学生と教職員が一体となって、本学をより良くするためのツールであること周知している。投書内容は多岐にわたり各担当部署が十分に検討するが、要望に応えられない場合は理由を書いて学生の理解を求め、学生が自立して学生生活を送れるような表現を心がけている。例えば、節電を承知しているが、ラウンジの電気は消さないでほしいという投書に、暗いと感じられた時は適宜点灯してください(設備係)と回答したり、教室移動が多く、次の授業への準備が間に合わないという投書には、記入時間を含めて正規時間内で終了するよう教員に伝えます(教務委員会)と回答したりしている。 この他、学生の意見を取り入れる方法として、学生と教職員との対面での意見交換会を定期的に設けている。学部生と大学院生とではニーズが異なるため別々に開催している。意見交換会で提示された要望により、講義室や院生室の利用方法の改善や、図書館開館時間の延長、次年度の時間割公表時期の早期化、教員や事務局からの情報配信方法の改善などがこれまでに実現された。意見交換会は、学生から要望を聞くだけでなく、教職員から要望に関連した事情を説明したり要望に応えられない理由がその場で伝えたりする機会でもあり、顔が見える状況で相互理解が促されている。意見交換会での要望とそれに対する教職員からの回答は文書にまとめられ、学部生あるいは大学院生に後日配信される。 図書館主催の「選書ツアー」は、学部生および大学院生に好評のイベントである。「選書ツアー」は年間図書購入予算に学生リクエスト枠を設け、年2回ほど希望者を募って大型書店に出かけて希望図書を購入するものである。学生は書店の本を手に取り、試し読みをして決め、学生が読みたい関心のある本が選ばれ、図書館の「選書コーナー」に並べられる。「選書ツアー」は、本学の図書が医学・看護系に偏りすぎず、また、学生が幅広い教養を身につける一助となっている。